Ohne jegliche fachliche Nähe zur Medizin oder Laborerfahrung dürften die meisten von uns größtenteils ratlos auf die Tabelle schauen, die Auskunft gibt über die Blutuntersuchung unserer Katze. Natürlich kennen wir die Namen und grundsätzlichen Funktionen der wesentlichen Blutbestandteile von unseren eigenen Arztbesuchen, aber das hilft bei einer Einschätzung der Werte für so einen Katzenorganismus wenig weiter. Hier gab uns Vanessa Steppuhn von den Tierfreunden Münster in der Schulung „Blutbilder bei Katzen verstehen“ am 25.06.2025 einen eineinhalbstündigen Überblick. Dem zu folgen war aufgrund der klaren Struktur des Vortrags sowie der vielen interessanten Details auch für Laien keine Schwierigkeit.

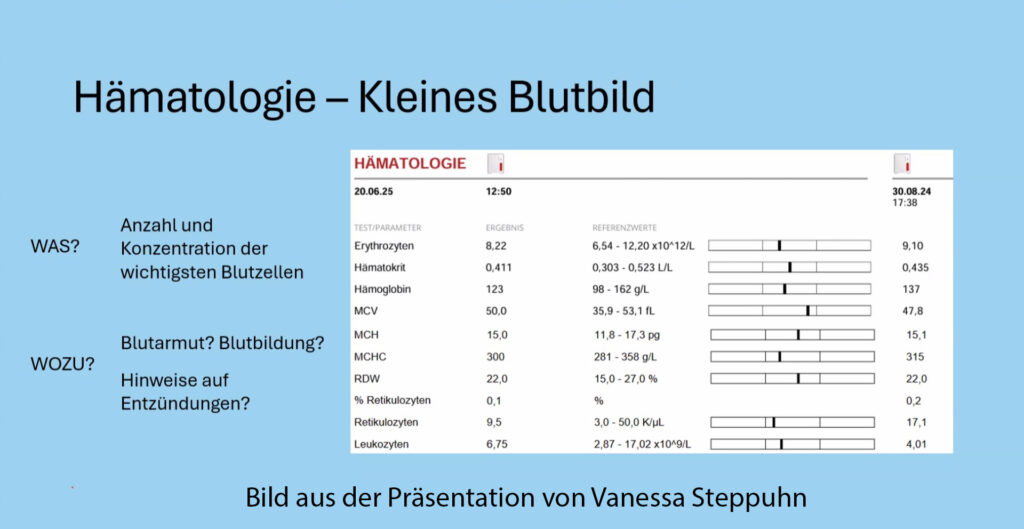

Die Hämatologie (kleines und großes Blutbild), die Klinische Chemie, Hormonuntersuchungen, Infektionsdiagnostik sowie Entzündungs- und Spezialmarker bilden die fünf Arten der Blutuntersuchungen. Anhand einer Folie von einem kleinen Blutbild lernten wir, wie man es liest.

Ganz links die untersuchten Stoffe, folgend der erhaltene Wert, danach die Referenzwerte in Mengenangaben sowie eine schnell zu erfassende grafische Skala. Ganz rechts findet man die Werte der vorangegangen Untersuchung. Selbstverständlich ging unsere Referentin auf die gesundheitlichen Aussagen der einzelnen Werte für die Katze ein, was sich beim Beispiel des Großen Blutbildes (hier werden noch einmal die Leukozyten aufgeschlüsselt) fortsetzte.

Wir erfuhren in Folge nicht nur eine Menge über die verschiedenen Aufgaben der Leukozyten, sondern quer durch die Klinische Chemie, den Hormonstatus und die Marker, wo es sowohl eindeutige wie auch verstecktere Hinweise für Nierendysfunktionen, Herzprobleme, Gelbsucht, Diabetes, Entzündungen, Pankreatitis oder auch Schilddrüsenüberfunktion geben kann. Unstimmige Werte bei Jungtieren sollten einen zunächst nicht beunruhigen, weil sich während des Wachstums noch einiges einspielen muss.

Eine Untersuchung auf die Infektionskrankheiten FeLV, FIV, FIP gehört ausnahmslos zur verantwortungsbewussten Tierhaltung. Zum einen, um die Katze entsprechend ihrer Disposition zu unterstützen (bei FeLV darf zum Beispiel kein Cortison verabreicht werden), zum anderen, um weitere Tiere vor Ansteckung zu schützen.

Ergänzende Diagnostik durch bildgebende Verfahren, Kot- und Urinuntersuchungen u. a. setzen da an, wo das Blutbild an seine Grenze kommt; so etwa bei der Erkennung von Schmerzursachen (wie Arthrose) oder einen Parasitenbefall.

Dringender Appell unserer Referentin Vanessa: Vorsorge ist besser als Nachsorge! Ein Blutbild gehört mindestens einmal im Jahr zur Routine, selbst bei einer zweijährigen putzmunteren Katze. Bei der älteren Katze ist ein geriatrisches Blutbild mit Erhebung des T4-Wertes (Schilddrüsenhormon Thyroxin) empfohlen. Für den Tierarztbesuch lautet ihr Tipp: Fragt nach, lasst euch das Blutbild erläutern. Idealerweise sollte das Miteinander in der Praxis von einer engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit geprägt sein.

Wir danken Vanessa Steppuhn einmal mehr für die Weitergabe ihres fundierten Fachwissens an unsere Teilnehmer. Mehr Katzenwissen auf ihrer Homepage www.katzengesund.de.

Zusammengefasst von: Klaudia Maleska